Herzlich willkommen bei der

Tierarztpraxis Dr.Metzlaff / Adami-Metzlaff

sdsdf

Her

sSprechstunden

| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |

| 9.00 bis 15.00 h | 9.00 bis 15.00 h | morgens OP-Tag | 9.00 bis 15.00 h | 9.00 bis 15.00 h |

| 15.00 bis 18.00 h | 15.00 bis 18.00 h | 15.00 bis 18.00 h | 15.00 bis 18.00 h | 15.00 bis 18.00 h |

Wir möchten darauf hinweisen, dass Behandlungen nur nach vorheriger Terminabsprache durchgeführt werden.

Tel.: (0201) 626232

E-Mail: info@tierarztpraxis-metzlaff.de

Unser Team

Serviceliste

-

Dr. Hartmut MetzlaffElement Link Listenelement 1

Tierarzt

Interessenschwerpunkte:

- Kardiologie

- bildgebende Diagnostik

- Zahnerkrankungen

- Augenerkrankungen

-

Anke Adami-MetzlaffElement Link Listenelement 2

Tierärztin

Personalmanagement

-

Dr. Claudia TeuferElement Link Listenelement 3

Tierärztin

Interessensschwerpunkte:

- Infektionskrankheiten / Innere

Medizin - Hauterkrankungen

- Zytologie

- Infektionskrankheiten / Innere

-

Dr. Lena Metzlaff-FritschenElement Link Listenelement 4

Tierärztin

Interessensschwerpunkte:

- Innere Medizin

- Chirurgie

-

Jana EngelItem Link

Tiermedizinische Fachangestellte

- Praxismanagerin

-

Larissa KremersItem Link

Tiermedizinischen Fachangestellte

- Rezeption

- Praxisorganisation

-

Madleine RauchItem Link

Tiermedizinische Fachangestellte

- Praxisorganisation

- Rezeption

- zurzeit in Elternzeit

-

Jana MetzlaffItem Link

Tiermedizinische Fachangestellte

Betriebswirtin Hundepflege

- Rezeption

- Fellpflege

-

Petra BerendesItem Link

- Zahnprophylaxe

- Behandlungsassistenz

- Praxisorganisation

-

Alina GoleniaItem Link

- Behandlungsassistenz

- Rezeption

-

Lara AnteItem Link

Auszubildende zur Tiermedizischen Fachangestellten

- Behandlungsassistenz

- Rezeption

-

Luna GrunwaldItem Link

Auszubildende zur Tiermedizischen Fachangestellten

- Behandlungsassistenz

- Rezeption

-

Sonja Tschierpke-LöbbertItem Link

Raumpflege

Unsere Leistungen

-

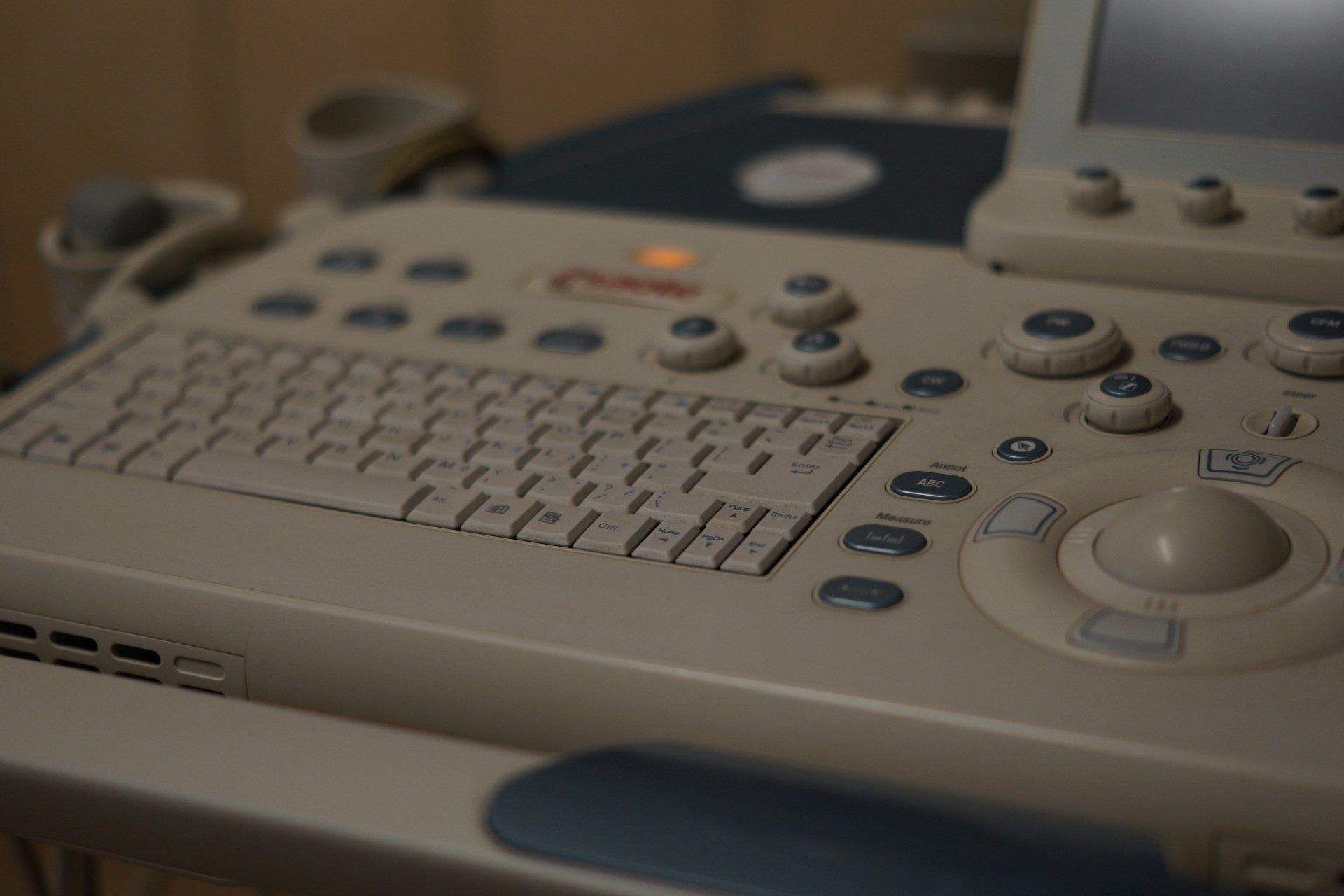

Ultraschall

- modernes hochauflösendes Ultraschallgerät mit Farb-, PW- und CW-Doppler

- Linearschallkopf bis 15 MHz für detailgenaue

Untersuchungen kleiner oder oberflächlicher

Objekte (Orthopädie, Abdomen bei kleinen Tieren etc.) - Microkonvexschallkopf 3-11 MHz für die meisten Standarduntersuchungen

- Konvexschallkopf 1-8 MHz für große Hunde / tief liegende Strukturen, insbesondere Leberuntersuchungen

- 2 Sektorschallköpfe von 1 bis 9 MHz für

Untersuchungen des Herzens (Kardiologie) - integriertes EKG

- direkte Einbindung der Ultraschallbilder in die Patientenkartei

-

Röntgen

- Digitales Röntgen - das digitale Röntgen bietet im Vergleich zum klassischen Röntgen einige Vorteile:

- sofortige Darstellung des Röntgenbildes auf

dem PC - optimale Qualität und weniger

Wiederholungsaufnahmen durch die

Möglichkeit der digitalen Nachbearbeitung,

deshalb deutlich geringerer Streß für Ihr Tier - problemlose Weitergabe der Röntgenbilder

auf CD oder Übersendung per eMail

- HD- und ED-Untersuchungen (Zulassung für

offizielle Zuchtuntersuchungen)- Gebißfehlstellungen: spezielle Projektionen zur Diagnose von Fehlstellungen beim Nagergebiß

- Röntgenkontrastuntersuchungen (z.B. Blase oder Magen-Darm-Kanal)

- sofortige Darstellung des Röntgenbildes auf

-

Operationen

Operationen

- Kastrationen aller gängigen Tierarten

- Kaiserschnitte

- Wundversorgungen incl. Hautplastiken

- Operationen des äußeren Gehörganges, z.B. bei

chronischen Ohrentzündungen- Augen-OPs (Lidrandtumoren, Korrektur von

Lidfehlstellungen, Taschenplastik beim

Nickhautdrüsenprolaps, Versorgung von

Hornhautverletzungen etc.)- Fremdkörperoperationen

- Tumor- und Milzentfernungen

- Operationen der Harnorgane, z.B. Entfernung

von Blasenkonkrementen und -tumoren,

Nephrektomien (Entfernung der Niere)- Orthopädische Chirurgie - ausgewählte

Gelenkoperationen (Kreuzbandriss, Isolierter

Processus anconeus, Femurkopfresektionen)Elektrochirurgie

- schnelleres und blutungsarmes Operieren

- sichere Gefäßverschlüsse durch

Verschweißtechnik- geringere Schmerzen und verbesserte

Wundheilung durch gewebeschonende VerfahrenNarkoseüberwachung

Es können während der chirurgischen Eingriffe eine Vielzahl von Meßwerten bestimmt

werden, um frühzeitig narkosebedingte Komplikationen erkennen und Gegenmaßnahmen

einleiten zu können:

1) Kapnometrie bzw. -graphie

Hierbei wird der Kohlendioxid- (CO2-) gehalt der Ausatemluft des narkotisierten Patienten gemessen, um zum Beispiel eine unzureichende Atemtätigkeit des Tieres, eine Verlegung der Atemwege, ein Herausrutschen des Beatmungsschlauches und auch ein vermehrtes Hecheln, z.B. durch unzureichende Narkosetiefe oder Schmerzempfinden erkennen zu können.

2) Pulsoximetrie

Mittels eines Clips (meist an der Zunge angebracht) wird ständig der Sauerstoffgehalt des Blutes und die Pulsfrequenz kontrolliert. In Kombination

mit der Kapnometrie hat man dadurch jederzeit eine optimale Kontrolle der Kreislaufsituation des Patienten.

3) EKG

Die vom Herz ausgesandten elektrischen Ströme werden mit einer über die Speiseröhre eingebrachten Sonde direkt über dem Herzen abgeleitet und lassen Abweichungen bei der Herzfrequenz und dem Herzrhythmus sofort erkennen.

4) Blutdruck

Der Blutdruck wird kontinuierlich über eine Blutdruckmanschette gemessen und bei

bedrohlichen Veränderungen unverzüglich mit einem Alarmton angezeigt.

5) Körperinnentemperatur

Die Körpertemperatur wird, wie das EKG, über eine in die Speiseröhre eingeschobene Sonde aufgezeichnet. Das ist besonders bei kleinen Patienten wichtig, da diese im Vergleich zu großen Tieren eine relativ größere Körperoberfläche haben und somit die Gefahr der Auskühlung während der Narkose deutlich höher ist.

-

Laboruntersuchungen

1) Blutbild

Wir arbeiten mit dem praxiseigenen Hämatologie-Analysegerät ProCyte DX von IDEXX.

Dadurch haben wir in ca. 2 Minuten das Blutbild ihres Tieres vorzuliegen und sind damit nicht auf ein Fremdlabor angewiesen. Somit haben Sie den Vorteil, nicht auf das Ergebnis warten zu müssen, und es können sofort entsprechende

Therapien eingeleitet werden.

Beispielsweise ist eine Unterscheidung zwischen einer regenerativen und nicht regenerativen Anämie (Blutarmut) durch die Angabe der absoluten Retikulozytenzahl und die damit verbundene optimale Therapie möglich.

Die Leukozyten (weiße Blutzellen), die auf einen entzündlichen Prozess hinweisen, werden nochmals differenziert.

2) Serumenzyme

Ein weitererer Bestandteil der Vet Lab Station von IDEXX ist das Trockenchemie-Analysegerät Catalyst Dx von IDEXX.

Durch die Technologie der Trockenchemie-Testplättchen ist es möglich, innerhalb von nur acht Minuten ein vollständiges Screening der Organwerte unserer Patienten vorzunehmen. Innerhalb einer Stunde können bis zu 14 Narkoseprophylaxe-Profile bearbeitet werden. Dabei stützt sich unser Gerät auf tierart- bzw.

altersspezifische Referenzwerte. Durch die Technologie der Trockenchemie-Testplättchen werden interferierende Substanzen, z. B. bei der

Lipämie, der Hämolyse oder dem Ikterus, herausgefiltet und Störeffekte damit beseitigt. Neben den normalen Organprofilen können außerdem Untersuchungen der Elektrolyte (Natrium, Kalium, Chlorid, Phospat), Fructosamine

(Langzeitparameter Blutzucker), des Phenobarbital-Spiegels (Epilepsie-Medikament)

sowie von Urin und Körperhöhlenflüssigkeiten durchgeführt werden.

3) Blutgerinnung

Mit dem Blutgerinnungs-Analysegerät Coag Dx können innerhalb von Sekunden

Gerinnungsstörungen abgeklärt werden. Das ist empfehlendswert zum Beispiel bei:

- ungeklärten ausgedehnten Blutungen

- Verdacht auf Aufnahme von Rattengift

- Lebererkrankungen und damit verbundenen

Gerinnungsstörungen- als Voruntersuchung vor chirurgischen Eingriffen,

insbesondere vor Biopsien von inneren Organen- zur Abklärung erblicher Störungen der

Blutgerinnung3 )Urinuntersuchungen

Bei der Urinuntersuchung verwenden wir das Refraktometer zur Bestimmung des spezifischen Gewichts sowie Urinteststreifen, mit denen ein schneller semi-quantitativer und qualitativer Nachweis einer Veränderung der

Urinzusammensetzung möglich ist. Zudem wird das Sediment mikroskopisch zytologisch und auf mögliche Kristalle untersucht.

4) Kotuntersuchungen

Kotproben werden mithilfe des Flotationsverfahrens untersucht. Damit ist der

Nachweis von parasitären Entwicklungsstadien wie Eiern, Oozyten, Zysten oder Larven von beispielsweise Band- und Fadenwürmern und Kokzidien und Giardien möglich.

Mittelst einer mikroskopischen Untersuchung können ebenfalls Kotproben auf Parasitenstadien untersucht sowie Blutausstriche beurteilt werden.

5) Weitere Untersuchungen

Weiterhin führen wir verschiedene Schnelltests auf Viruserkrankungen (z.B. FeLV,

FIV, Parvovirose) durch.

-

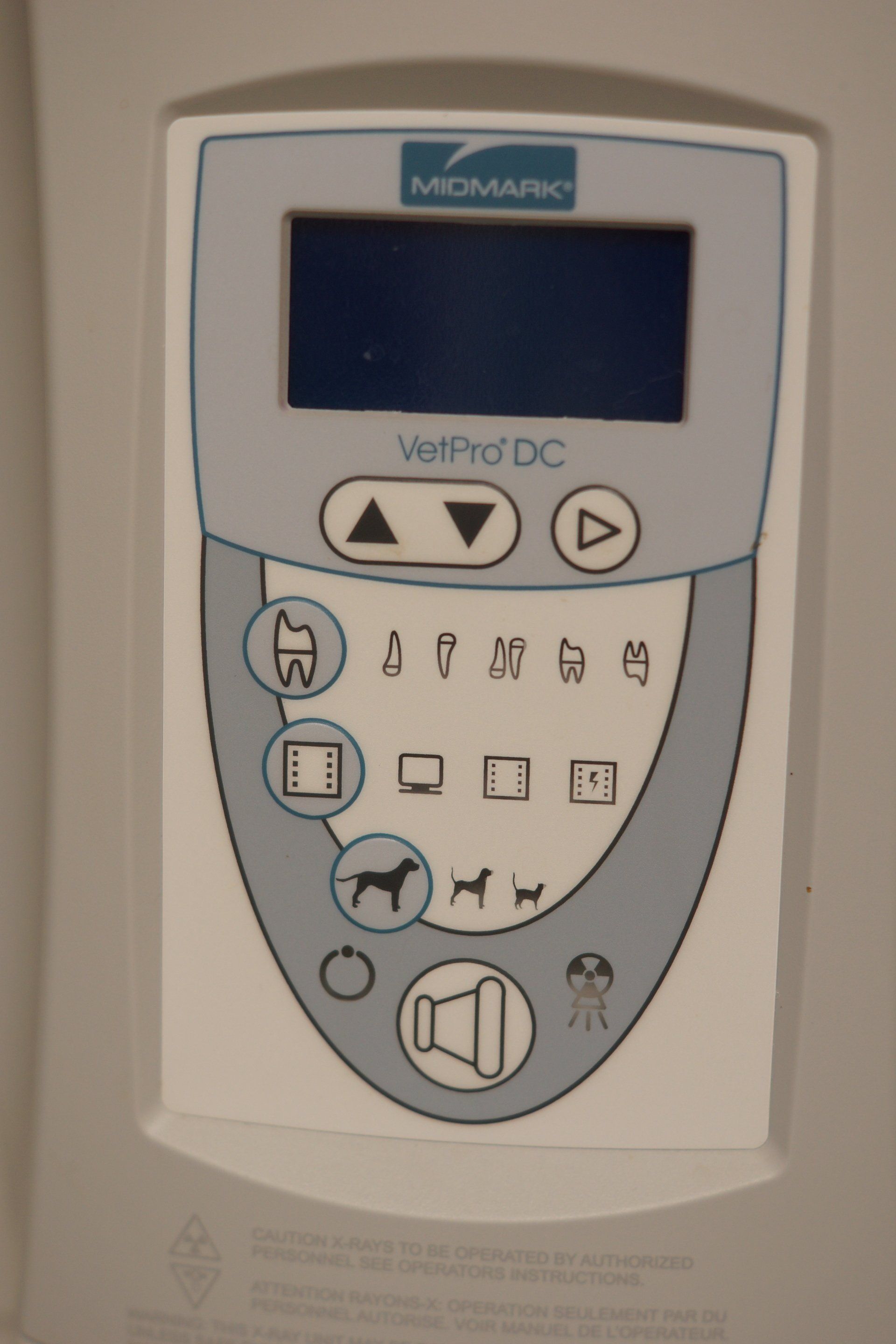

Zahnbehandlungen

- Zur Abklärung einer Erkrankung der Zähne bzw.

des Zahnhalteapparates wird ein spezielles

digitales Zahnröntgengerät eingesetzt.- Zur Verfügung steht außerdem eine komplette

Zahnstation mit Turbine, Handstück und Luft-/Wasserdusche

- Entfernung von Zahnstein mittels Ultraschall

unter Sedation mit anschließender Politur der

Zähne- Zahnextraktionen, auch mehrwurzeliger Zähne,

mit Osteotomie und Lappenplastik- Parodontalbehandlungen

- Wurzelkanalbehandlungen

- Versiegelung des Zahnschmelzes mit Fluoridlack

- Heimtiere:

- Kürzung der Zähne unter Sedation mit

rotierenden Instrumenten- Korrektur von Fehlstellungen incl. Extraktion

von Schneidezähnen- Behandlung von Kieferabszessen

-

-

Dermatologie

- Untersuchung der Haut im Rahmen einer

gründlichen Allgemeinuntersuchung zurAbklärung einer eventuell zugrunde liegenden

Inneren Erkrankung (Organeprofile,

Hormonbestimmungen etc.)- Entnahme von Proben (Hautgeschabsel,

Biopsien, Abstriche etc.) und deren

Untersuchung (mikroskopische Untersuchung,

Pilzkultur)- Allergiebehandlung wie bei der Allergischen

Flohdermatitis oder einer Futtermittelallergie-

- Parasitenbekämpfung (Milben, Flöhe, Zecken)

und -prophylaxe -

Reproduktionsmedizin

- Trächtigkeitsuntersuchung

- Ultraschall- und Röntgenuntersuchung

Bestimmung des voraussichtlichen

Geburtstermins , Untersuchung der Lage der F

Feten und deren Gesundheitszustandes - Berechnung der optimalen Deckzeitpunkts

- Untersuchung von Scheidenabstrichen zur

Bestimmung des Zyklusstadiums direkt in der

Praxis - Versorgung rund um die Geburt

- Welpenaufzuchtberatung

- Läufigkeitsunterdrückung

- "chemische" Kastration Hormonimplantate

- Durchführung von Kastrationen und Sterilisationen

- Untersuchung des männlichen Geschlechtsapparates (Hoden, Prostata)

-

Ophthalmologie

- Augenuntersuchungen:

- Spaltlampenuntersuchungen

- Schirmer-Tränen-Test zur Erkennung einer

unzureichenden Tränenproduktion - Vitalfärbungen zur Erkennung von

Hornhautverletzungen - indirekte und direkte Ophthalmoskopie zur

Untersuchung der verschiedenen

Augenabschnitte - Tonometrie (Augendruckmessung)

- Ultraschalluntersuchungen des Auges, z.B. zur Erkennung von Verletzungen, Tumoren, Netzhautablösungen und Linsenverlagerungen

- Augenoperationen:

- Lidchirurgie, z.B. Korrektur eines

Nickhautdrüsenprolaps , Korrektur von

Lidfehlstellungen (En-und Ektropium) - Entfernung von Lidrandtumoren

- Hornhautchirurgie, z.B.

- Entfernung von Fremdkörpern

- Versorgung von Hornhautgeschwüren

- Naht von Hornhautverletzungen

- Anlegen einer Nickhautschürze

- Orbitachirurgie (Enukleation etc.)

- Entfernung von das Auge irritierenden Wimpern (Distichiasis)

-

Kardiologie

- 6-Kanal-EKG zur Untersuchung auf

Herzrhythmusstörungen- Echokardiographie

(Herzultraschalluntersuchung) zur Diagnose von

Herzklappen- oder Herzwanderkrankungen

(s.Ultraschall), z.B. Untersuchung auf HCM oder

DCM sowie Klappenendokardiosen- digitales Röntgen zur Untersuchung auf

herzbedingte Lungenerkrankungen und derBestimmung der Herzgröße (s.Röntgen)

-

Endoskopie

- endoskopische Untersuchung mit starrem und

flexiblen Endoskop- Endoskopie der Atmungsorgane (Nase,Kehlkopf,

Luftröhre, Bronchien)- Endoskopie Magen-Darm-Trakt (Speiseröhre,

Magen, Darm)- Endoskopie der äußeren Gehörgänge

- endoskopische Fremdkörperentfernung

-

Blutdruckmessung

Wir führen Messungen des systolischen Blutdrucks mittels Doppler durch.

Diese Messmethode hat den Vorteil, dass sie zuverlässige und wiederholbare

Messergebnisse liefert und wenig durch die Bewegungen des Tieres beeinflusst

wird.

Wichtig ist die Blutdruckuntersuchung z.B. bei Herzerkrankungen, und auch bei Nieren- und Schilddrüsenerkrankungen finden sich häufig veränderte Blutdruckwerte.

-

Fellpflege

Bei unserer ausgebildeten Hundefriseurin Jana Metzlaff können Sie individuell einen Termin zum Scheren, Trimmen, Kämmen, Waschen etc. Ihres Tieres vereinbaren.

Cushing-Syndrom

Symptome, Diagnose und Therapie des Cushing-Syndroms

Reisebestimmungen EU

Eine Übersicht über die Reisebestimmungen in der EU

Blutdruckmessung

ein kurzes Video demonstriert die Blutdruckmessung bei der Katze

Einen guten Überblick über die Erkennung und Behandlung von Vergiftungen bei Haustieren bietet die Toxikologie-Webseite der Universität Zürich

Informationen für den Tierhalter

-

Infektionskrankheiten

Kurze Fachinformationen zu den einzelnen Infektionskrankheiten des Hundes, gegen

die geimpft werden kann

(aus: Leitlinien zur Impfung von Kleintieren des bpt, Juli 2013, Beilage zum

Deutschen Tierärzteblatt 7/2013)

1. Bordetella- bronchiseptica- Infektion

Dieses Bakterium als wichtiger Verursacher des Zwingerhustens kommt weltweit

vor. Das breite Wirtspektrum reicht von Mensch über Nager und Schwein bis zum

Hund und zur Katze.

Infizieren kann man sich über Tröpfchen und Aerosole.

Nach einer Inkubationszeit von einer knappen Woche besiedelt B. bronchiseptica

das respiratorische Epithel und vermehrt sich auf den Zilien der Epithelzellen.

Eine Zerstörung der Zilien ist die Folge. Die lokale Antikörperproduktion führt

beim Hund in der Regel nach ca. 3 Monaten zur Eliminierung des Erregers aus dem

Respirationstrakt.

Typisch ist ein mit Würgen verbundener Husten eines ansonsten fitten Tieres. Der

Husten ist anfangs trocken, spätere Schleimbildung sowie seröser Nasenausfluss

ist möglich.

Behandelt werden kann die Infektion mit einer Antibiotikagabe über 7- 21 Tage.

Unterstützend werden Antitussiva (Mittel gegen den Husten) und

Bronchodilatatoren eingesetzt.

Prophylaktisch sollte geimpft werden!

2. Canines Herpesvirus (CHV)

Das Virus ist ein wichtiger Erreger von Fruchtbarkeitsstörungen des Hundes,

bekannt auch unter dem Namen Welpensterben. Ausgeschieden wird das Virus über

Sekrete (Vaginalsekret, Nasensekret etc.), daher infizieren sich die Welpen beim

Geburtsvorgang. Das Virus bleibt lebenslänglich im Körper des infizierten Tieres

(so genannte latente Infektion). Es wandert zu den Nervenzellen der Trigeminal-

und Sakralganglien und vermehrt sich bei einer Immunschwäche (Stress, Kälte,

Geburt etc.).

Das klinische Bild ist abhängig vom Zeitpunkt der Infektion der Feten/ Welpen.

Lebensschwache Welpen können geboren werden oder ein plötzliches Welpensterben

ist die Folge. Eine Erkrankung des Muttertieres ist selten.

Prophylaktisch kann die Hündin vor der Geburt geimpft werden, die Welpen sind

dann in den ersten Tagen durch maternale Antikörper geschützt.

3. Canines Parvovirus (CPV)

Dieses Virus verursacht vor allem bei jungen Hunden zwischen 6- 14 Wochen

starken Durchfall und Erbrechen.

Der hoch infektiöse Erreger wird mit dem Kot infizierter Tiere ausgeschieden.

Nur ein Gramm Fäzes kann dabei eine Million Hunde anstecken! Außerdem ist es

überaus widerstandsfähig in der Umwelt.

Nach der oralen Aufnahme wandert das Virus zu den lymphatischen Geweben es

Nasen- Rachen- Raums und schließlich zu den Peyerschen Platten.Von hier aus

kommt es zu einer Infektion des Darmepithels mit der damit verbundenen

Schädigung bzw. vollständigen Zerstörung des Darmepithels. Folge ist eine

hämorrhagische Gastroenteritis in Form von blutigem Durchfall und Erbrechen.

Durch die Virusvermehrung im Knochenmark entsteht häufig eine Lympho- und

Leukopenie.

Das Virus lässt sich mithilfe einer Kotprobe nachweisen.

Prophylaktisch sollte geimpft werden!

4. Hepatitis contagiosa canis (HCC)

Das canine Adenovirus 1 (CAV-1) verursacht beim Hund eine ansteckende

Leberentzündung. Es kann über Kot und Urin ausgeschieden werden und infiziert

ausschließlich Caniden. Durch die Schädigung der Leber-, Immun- und

auskleidenden Endothelzellen der Gefäße und der Nieren werden Gelbsucht und

Durchfall, selten auch Gehirnentzündungen beobachtet.

Das Virus kann im Urin infizierter Tiere nachgewiesen werden.

Prophylaktisch sollte geimpft werden!

Zum Glück ist durch eine konsequente Vakzinierung der Erreger in der deutschen

Hundepopulation so gut wie ganz verdrängt worden.

5. Leptospirose

Leptospirose wird durch Spirochäten der Gattung Leptospira verursacht. Es

handelt sich bei dieser Infektion um eine Zoonose, d.h. neben Haus- Wild- und

Nutztieren kann auch der Mensch erkranken. Das Bakterium persistiert in den

Nieren und wird über den Urin ausgeschieden. Vor allem Wildtiere wie Mäuse und

Ratten gelten als wichtige Reservoirtiere und tragen somit zur Verbreitung bei.

Es erkranken alle Altersgruppen, junge Tiere unter 6 Monaten jedoch am

stärksten.

Leptospiren können aktiv über Schleimhäute oder Hautläsionen in den Organismus

eindringen. Infizieren kann man sich auch über die orale Aufnahme oder bei der

direkten Übertragung beispielsweise bei Bissen. Besonders warme, stehende

Gewässer ( in denen sich der Erreger bevorzugt aufhält) stellen eine Gefahr da,

wenn ein Hund daraus trinkt.

Nach der Aufnahme vermehrt sich der Erreger im Blut und breitet sich in

verschiedenen Organen wie Nieren, Leber, Milz und Augen aus.

Folge ist eine Leber- und Nierenfunktionsstörung sowie eine Gerinnungsstörung.

Leptospiren lassen sich mithilfe von Blut- und Urinproben nachweisen.

Sehr wichtig ist eine sofortige Therapie mit Antibiotika. Prophylaktisch sollte

geimpft werden, da es sich bei der Leptospirose um eine Zoonose handelt und man

Reservoirwirte wie Ratten und Mäuse nie gänzlich bekämpfen kann.

6. Lyme- Borreliose

Die Lyme- Borreliose wird durch Borrelia burgdoferi senus lato verursacht.

Dieser Komplex umfasst eine Vielzahl von Borrelienarten. In der Tiermedizin

wurde bisher nur für B. burgdoferi sensu stricto eine Pathogenität beim Hund

bestätigt.

Übertragen wird der Erreger durch den Gemeinen Holzbock (Zecke) auf Säugetiere

(auch den Menschen) und Vögel.

Zeckennymphen und -larven nehmen die Borrelien während das Blutsaugens bei

Mäusen etc. auf und übertragen sie später als adulte Zecke auf einen neuen Wirt,

z. B. den Hund. Wichtig ist, dass die Übertragung der Erreger in der Regel erst

24 Stunden nach Beginn der Blutmahlzeit auf den Wirt erfolgt.

Während beim Menschen drei klinische Stadien der Borreliose bekannt sind, ist

beim Hund bisher nur die akute Arthitis experimentell bei einer Infektion mit B.

burgdoferi senu stricto bewiesen worden. Es gibt einzelne Fallberichte zu

kardialen und neurologischen Veränderungen, ein kausaler Zusammenhang wurde

jedoch nicht bestätigt. Bei einigen Hunderassen wie beim Berner Sennenhund

wurden Glomerulonephritiden beobachtet, bei denen Immunkomplexe mit spezifischen

Borrelienantigenen in den Nieren nachgewiesen wurden.

Man kann sowohl Antikörper mittelst einer Blutprobe als auch einen direkten

Erregernachweis ( mittelst einer Zeckenprobe) bei Verdacht bestimmen.

Behandelt wird die Lyme- Borreliose mit Antibiotika.

Vorbeugend ist ein zuverlässiger Zeckenschutz (z. B. durch Spot- on- Präparate)

sowie eine tägliche Kontrolle seines Tieres zur Zeckensaison sinnvoll, denn eine

Übertragung findet in der Regel erst 18- 24 Stunden nach dem Zeckenbiss statt.

Eine Impfung ist ebenfalls möglich.

7. Staupe, Canines Distemper Virus (CDV)

Bei der Staupe handelt es sich um ein Paramyxovirus, das eng mit dem Masernvirus

des Menschen verwandt ist. Es ist im Gegensatz zum Parvovirus sehr labil in der

Umwelt und wird daher schnell inaktiviert.

Das Virus befällt neben den Caniden auch Katzen und andere carnivore Tiere.

Marder beispielsweise sind häufig Träger und erkranken sehr schwer.

Hunde erkranken durch direkten Kontakt mit anderen infizierten Tieren.

Nach einer oronasalen Infektion vermehrt sich der Erreger in lymphatischen

Geweben des Nasen- Rachen- Raums und gelangt anschließend in praktisch alle

Organe. Je nach Schwerpunkt der Virusvermehrung resultiert ein unterschiedliches

klinisches Bild in Form einer Pneumonie (Lungenentzündung) über Enteritis

(Darmentzündung) bishin zu einer Enzephalitis (Gehirnentzündung).

Meist endet die Infektion tödlich, überlebende Tiere leiden häufig lebenslang an

neurologischen Anfallserscheinungen.

Der Virusnachweis ist sehr schwierig. Bewährt haben sich für die Praxis der

Nachweis mittelst einer Urinprobe, aus der man nach einer Zentrifugation den

Erreger im Harnblasenepithel feststellen kann.

Behandeln lässt sich Staupe mithilfe von Antibiotika.

Prophylaktisch sollte geimpft werden, besonders Jagdhunde sind gefährdet.

8. Tollwut

Die Tollwut ist eine anzeigepflichtige Tierseuche und Zoonose. Deutschland ist

seit 2008 dank effektiver Bekämpfungsmaßnahmen offiziell frei von der

terrestischen Tollwut.

Eine Impfung ist jedoch weiterhin erforderlich, vor allem für Reisen innerhalb

der EU. Desweiteren sind geimpfte Tiere nach der derzeit gültigen

Tollwutverordnung besser gestellt, da von ihrer Tötung nach einer Exposition mit

einem tollwutinfizierten Tier unter Umständen abgesehen werden kann.

Das Virus wird durch den Speichel infizierter Tiere übertragen, i.d.R. durch

einen Biss oder durch eine Kontamination von Hautläsionen. Der Erreger wandert

die peripheren Nervenbahnen bis zu den Spinalganglien im ZNS entlang, vermehrt

sich dort und breitet sich schließlich im Gehirn aus. Über die Speicheldrüsen

wird das Virus mit dem Speichel ausgeschieden.

Die Inkubationszeit bis zum Ausbruch zentralnervöser Störungen beträgt 2- z. T.

24 Wochen.

Über drei Phasen des klinischen Verlaufs erfolgt nach 1- 7 Tagen der Tod.

Es gibt derzeit keinen sicheren Nachweis am lebenden Tier, sodass für den

Nachweis eine Euthanasie des verdächtigen Tieres notwendig ist.

Therapieversuche sind verboten.

9. Zwingerhustenkomplex

Bei diesem Komplex sind verschiedene Viren und Bakterien ursächlich

beteiligt.Von besonderer Bedeutung sind vor allem das Parainfluenzavirus Typ 2,

Bordetella bronchiseptica und das canine Adenovirus Typ 2.

Die Übertragung erfolgt aerogen oder oronasal.

Bei Stresseinwirkung auf das Tier, wie z. B. bei schlechten Haltungsbedingungen

oder zu anstrengendem Training, kann sich nach einer ca. einwöchigen

Inkubationszeit ein starker Husten manifestieren.

Fieber, Pharyngitis, Tonsillitis, Konjunktivitis und eine Rhinitis können ihn

begleiten.

Prophylaktisch kann mithilfe von Lebenvakzinen intranasal geimpft werden.

Kurze Fachinformation zu einzelnen Infektionskrankheiten der Katze

(aus: Leitlinien zur Impfung von Kleintieren des bpt, Juli 2013, Beilage zurm

Deutschen Tierärzteblatt 7/2013)

Nolte, I. und Yin, S.A. (2007): Praxisleitfaden Hund und Katze. Schlütersche,

Hannover.)

1. Bordetella- bronchiseptica- Infektion

B. bronchiseptica ist ein Bakterium, das weltweit vorkommt. Das breite

Wirtsspektrum umfasst den Menschen, Nager, Schweine, Hunde und Katzen.

Übertragbar ist der Erreger mittelst Tröpfchen und Aerosole.

B. bronchiseptica zählt neben dem felinen Herpesvirus und dem felinen

Calicivirus zu den Mitverursachern des Katzenschnupfens.

Das Bakterium befällt während einer Inkubationszeit von ca. 6 Tagen dass

respiratorische Epithel, vermehrt sich auf den Zilien der Epithelzellen und

zerstört diese schließlich.

Bei einer isolierten Infektion mit B. bronchiseptica zeigt die Katze milde

Symptome einer Erkältung - Schnupfen, Nasenausfluss und Husten sind die Folge.

Behandelt wird mit einem Antibiotikum, unterstützend hilft auch die Gabe von

Glukokortikoiden, Antitussiva und Bronchodilatatoren.

2. Chlamydien- Infektion

Chlamydien sind obligat intrazellulär lebende Bakterien.

Besonders anfällig für eine Chlamydieninfektion sind junge Katzenwelpen im Alter

von 2- 12 Monaten. Welpen unter 8 Wochen stehen noch unter dem Schutz maternaler

Antikörper.

Übertragen werden die Bakterien durch den direkten Kontakt von Katze zu Katze,

durch Aerosole oder während der Geburt.

Nach einer Infektion der Schleimhäute und der Vermehrung in deren Epithelzellen

wandert Chlamydophila felis in tiefer liegende Gewebe anderer Organe wie Lunge,

Leber, Milz, Niere und Darm. Entzündungsreaktionen in Form von Fieber,

Augenausfluss, einer Konjunktivitis und Schnupfen sind die Folge. Das

Allgemeinbefinden bleibt weitgehend ungestört, die infizierte Katze frisst

i.d.R. gut.

Nachweisen lässt sich der Organismus durch Schleimhautabstriche der

Konjunktiven, der Nasenschleimhaut etc.

Therapeutisch stehen Antibiotika zur Verfügung.

Prophylaktisch sollte bei hohem Infektionsdruck (z.B. in Tierheimen,

Zuchtbeständen) eine Impfung durchgeführt werden. Weiterhin ist auch auf eine

strenge Hygiene zu achten.

3. Felines Herpesvirus (FHV)/ Felines Calicivirus (FCV)

Das feline Herpesvirus und das feline Calicivirus gehören zu den Verursachern

des Katzenschnupfens. Auch die oben vorgestellten Chlamydien kommen als Erreger

in Frage.

Nachweisen lassen sich beide Viren mittelst eines Maul- oder Nasenabstrichs.

Prophylaktisch sollte geimpft werden, auch reine Wohnungskatzen!

4. Feline Infektiöse Peritonitis (FIP)/ Felines Coronavirus (FcoV)

Feline Coronaviren (FCoV) können durch direkten Kontakt mit persistent

infizierten Katzen oder indirekt durch kontaminierte Gegenstände (Schuhe,

Katzentoilette etc.) auf empfängliche Katzen übertragen werden. Über die

Maulhöhle gelangt das Virus in den Darm, wo es sich vermehrt (vor allem im

Colon). Infizierte und virämische Katzen zeigen jedoch kaum klinische Symptome.

Erst eine Mutation des Coronavirus zu einem FIP- Virus führt zu klinischen

Veränderungen wie Fieber, Fressunlust , Apathie etc.

Meistens sind Katzenwelpen von 6 Wochen bereits infiziert, das Immunsystem ist

jedoch durch die zelluläre Immunabwehr in der Lage, die Replikation des Virus

unter Kontrolle zu halten. Mit zunehmenden Alter der Katze ist damit bei rund

90- 95 % der Katzen die Infektion überstanden. Nur bei einem kleinen Teil kommt

es bis zum Alter von 12 Monaten zur Ausbildung einer Felinen Infektiösen

Peritonitis. Es wird bei der Ausprägung zwischen einer feuchten und einer

trockenen Form unterschieden.

Bei der feuchten Form entwickelten sich eine Peritonitis - das Abdomen ist

erweitert und kann schmerzhaft sein. Es entsteht ein visköses, gelbes Exsudat.

Eine Pleuritis führt zu Atembeschwerden.

Bei der trockenen Form ist intermittierendes Fieber, Anorexie sowie Minderwuchs

bei Katzenwelpen auffallend.

Katzen zeigen meist zunächst eine Episode der feuchten Form, die zum Teil nicht

bemerkt wird. Es folgt die trockene Form. Der Organismus bringt in dieser Phase

entweder das Virus unter Kontrolle oder die Erkrankung verschlimmert sich. 15 %

der Todesfälle bei FIP sind Folge der feuchten Form.

Der Nachweis ist recht schwierig und basiert auf klinischen Symptomen sowie

Laboruntersuchungen.

Eine Therapie bei einer ausgebrochenen FIP ist derzeit nicht bekannt.

Prophylaktisch sollte man den Infektionsdruck so stark wie möglich minimieren,

z.B. durch die Haltung von Katzen in kleinen Gruppen und Hygienemaßnahmen.

Eine Impfung ist möglich, ergibt aber nur dann Sinn, wenn die Tiere zum Zeitpunkt

der Impfung im Alter von 16- 20 Wochen noch keinen Kontakt zu dem FcoV hatten.

5. Felines Leukämievirus (FeLV)

Das Feline Leukämievirus gehört wie das Feline Immundefizienzvirus (FIV) zu den

Retroviren.

Das Virus wird durch direkten Kontakt von asymptomatischen Ausscheidern auf

empfängliche Tiere übertragen. Über die Schleimhaut der Maul- und Nasenhöhle

gelangt es über das Blut ins Knochenmark und repliziert sich dort. Folge ist

eine Virämie mit sekundärem Befall aller Körperorgane. Die Virämie ist i.d.R.

nicht mit klinischen Symptomen verbunden, was es dem Tierhalter unmöglich macht,

Anzeichen für die Erkrankung zu erkennen. Bei einem intakten Immunsystem bilden

die Katzen virusneutralisierende Antikörper, die sie gegen erneute Infektionen

weitgehend schützen.

Sollte dies nicht der Fall sein, entwickelt die infizierte Katze am häufigsten

eine aplastische Anämie, da die Erythrozytensynthese massiv gehemmt ist. Durch

die zunehmende Immunschwäche leidet die Katze an sekundären Infektionen.

Neoplastische Veränderungen des lymphatischen und zum Teil auch des myeloischen

Systems können ebenfalls festgestellt werden.

Nachweisen lässt sich FeLV bei uns in der Praxis mittelst eines Schnelltests.

Auch kann eine Impfung vorgenommen werden. Sinnvoll ist jedoch vorher der

Nachweis mittelst eines Schnelltests, um festzustellen, ob Ihre Katze bereits

Antikörper gegen FeLV gebildet hat.

6. Felines Panleukopenievirus (FPV)

Das für das canine Parvovirus (CPV) beim Hund (s.o.) Geschriebene gilt

gleichermaßen für die feline Panleukopenie, auch unter dem Namen Katzenseuche

oder Katzenstaupe bekannt.

FPV wird auch in großen Mengen über den Kot infizierter Katzen ausgeschieden und

bleibt lange Zeit in der Umwelt infektiös. Daher ist eine Infizierung von

Wohnungskatzen durch das Einschleppen durch den Besitzer ( durch verdreckte

Kleidung oder die Schuhe) jederzeit möglich.

Zu dem Wirtspektum des Erregers zählen alle Feliden und auch der Waschbär und

Marderartige.

Wichtig ist, dass auch Katzen für eine Infektion mit dem caninen Parvovirus

empfänglich sind und somit Parvovirus- infizierte Hunde Katzen anstecken können!

Durch die Replikation in sich schnell teilenden Zellen wie dem Darm,

lymphatischer Organe und dem Knochenmark zeigt sich eine hämorrhagische

Gastroenteritis. Werden trächtige Katzen infiziert, sterben die Feten i.d.R. ab.

Es kann aber auch das Kleinhirn der Feten infiziert werden und es kommt zu der

Geburt koordinationsgestörter Welpen.

Vorbeugend sollte geimpft werden, auch Wohnungskatzen!

7. Felines Immundefizienz Virus (FIV)

Vielen ist FIV unter dem Begriff ""Katzenaids"" ein Begriff.

Über vier Stadien entwickelt sich die Pathogenese des Virus, dazu gehören

Immuninsuffizienz, Krebs (bes. Lymphom und myeloproliferative Störungen) und

neurologische Erkrankungen. Letztendlich kollabiert das Immunsystem und die

Tiere sterben an einer Sekundärinfektion. Wann dieses Endstadium eintritt, ist

sehr unterschiedlich ( meist nach 4- 8 Jahre).

5 % der mit FIV infizierten Katzen leiden auch an FeLV und umgekehrt.

Die Inzidenz von Krebs steigt um das sechsfache bei dem Vorliegen von FIV, um

das sechzigfache bei FeLV und sogar um das achzigfachte bei beiden Infektionen.

FIV lässt sich mittelst eines Schnelltest oder einer Blutprobe nachweisen.

Infizierte Tiere sollten nicht frei herumlaufen, um eine Infektion anderer

Katzen zu vermeiden.

Therapieren lässt sich leider nur symptomatisch.

Impfungen Kaninchen

RHD-1 / RHD-2

1.Impfung: je nach Impfstoff 6. bzw. 10. Lebenswoche

Wiederholungsimpfungen:je nach Impfstoff nach 6 bzw. 12 Monaten

Myxomatose

1.Impfung: 10.Lebenswoche (in endemisch verseuchten Gebieten: 2

Grundimmunisierungen ab der 4.Lebenswoche im Abstand von 6 Wochen)

Wiederholungsimpfungen: alle 6 Monate

-

Reisekrankheiten

Vor Reisen in Länder des südlichen Europas ist es wichtig, für einen ausreichenden Impf- und Insektenschutz (Vektoren für Reisekrankheiten) zu

sorgen. Nach einem solchen Urlaub ist eine Blutuntersuchung zu empfehlen, um

sicher zu stellen, daß keine Krankheit im Urlaub übertragen wurde (ggf. ist ein

gewisser zeitlicher Abstand zu evtl. Infektionsbeginn nötig !)

1) Dirofilariose (Herzwurmerkrankung)

Erreger: Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens (Wurm aus der Familie d. Spiruridae)

Übertragung: über Mückenstich (-> Larve -> wandert über Haut in Venensytem ->

rechtes Herz)

Vorkommen: Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Griechenland, Türkei, Ungarn,

Kanaren, USA (!)

-> bei Reisen in diese Regionen: Vor- und Nachsorgeprogramm für die

Herzwurmprophylaxe !

Symptomatik: Husten mit blutigem Auswurf, Atemnot, Bauchfellwassersucht, Ödeme,

Anämie

-> erwachsene Würmer befinden sich in der rechten Herzkammer, Mikrofilarien auch später im Blut

Nachweis: Erregernachweis (Antigen) von D. immitis erst nach 4-5 Monaten nach

erfolgter Infektion !

(Röntgen: massive Rechtsherz-Vergrößerung, Vena-cava-Stau)

Therapie: u.a. Levamisol (gegen Dirofilarien und Mikrofilarien; 10 mg/kg für

max. 2 Wochen)

Prophylaxe:

- orale Gabe von Milbemycin (-> Program Plus-Tabl., Fa. Novartis, +

Lufenuron gegen Flöhe)

-> 1 x pro Monat Hund Tablette verabreichen (während Aufenthalt, 1 x zum

Abschluß) oder:

- lokale Gabe von Selamectin (Stronghold-Pipetten, Fa. Pfizer):

kann vorbeugend eingesetzt werden gegen Dirofilaria immitis, dafür 1

x pro Monat Aufträufeln (Spot on) auf Nacken nötig; (ab 6. Lebenswoche); auch

bei trächtigen u. säugenden Tieren möglich, bei allen Rassen verträglich,

nach 2 h wasserfest; wird ins Blut aufgenommen (Resorption)

nicht wirksam bei Befall mit erwachsenen Würmern; bei Tieren, die älter als

6 Monate sind und aus den Verbreitungsgebieten stammen: vor Behandlung

Untesuchung auf vorhandenen Befall nötig !

- (früher: orale Gabe von Ivermectin (6-12 µg/kg 1 x pro Monat; Vorsicht:

evtl. Unverträglichkeit, besond. b. Collie, Hund mit Grausprenkelung

(Merle-Faktor))

2) Leishmaniose

Erreger: Leishmania (einzelliger Parasit, Protozoe); L. infantum

(Mittelmeeraum)

Übertragung: über Sandmücken (2-3 mm groß, summen nicht, haarig, i.d.R. im Wald,

Gärten, Land)

-> Saison in mediterranen Ländern: Mai-Sept./Okt., Mücke ist nachtaktiv,

sticht i.d.R. im Freien !

Vorkommen: Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Griechenland, Türkei, USA,

Süd-Amerika

(auch bei Menschen Erkrankung möglich, oft milderer Verlauf !)

Symptomatik: teils erst mehrere Monate nach erfolgter Infektion !

- Haarlosigkeit um Augen, Ohr, Schnauze, chron. Hautentzündungen,

Abmagerung,

- oft tödlicher Verlauf aber auch Resistenz möglich (trotz Infektion kein

Ausbruch der Erkrankung)

Nachweis: Blut-US (Antikörper-Nachweis) frühestens 2 Wo. nach Infektion

Therapie: sehr aufwendig, relativ oft spätere Rückfälle

Prophylaxe: eine Impfung existiert nicht, Schutz vor der Sandmücke über ein

Halsband möglich !

-> Scalibor-Halsband (Deltamethrin, geruchslos, wasserfest, untoxisch f.

Mensch, Fa. Intervet)

bis zu 6 Monate Schutzwirkung (90 %) gegen Sandmücken und Zecken , sowie

gegen Flöhe

ab 10. L.Wo., 100 % Schutzaufbau nach 2. Woche; Sofortwirkung nötig:

Scalibor-Shampoo

3) Babesiose des Hundes

Erreger: Babesia canis (einzelliger Blutparasit)

Übertragung über Zeckenbiß ( Rhipicephalus = braune Hundezecke, Dermacentor =

Auzecke)

Vorkommen:Italien,Spanien, Portugal, Frankreich, Griechenland, Türkei, Ungarn,

USA, (Deutschland), Bulgarien

-> besonders in Feuchtgebieten, warmen Regionen (auch Vermehrung in Wohnung

möglich)

Symptomatik: 1-3 Wo. nach Infektion ist mit ersten Symtomen zu rechnen, Parasit

befällt direkt die roten Blutkörperchen -> Folge ist eine Blutarmut; typisch

ist hohes Fieber, Blässe, später Gelbsucht, Apathie u. Appetitmangel,

rotgefärbter Urin

Nachweis: Direktnachweis im Blutausstrich; Antikörpernachweis (Blutprobe) 2 Wo.

nach Infektion

Therapie: Berenil (Diamidin-Verbindung) (1 % Lsg.) 2 x intramuskulär Injektion

im Abstand von 5 d

oder: Imizol (Imidocarb): subcutane Injektion 2 x im Abstand von 14 Tagen

Prophylaxe: Zeckenschutz

-> Scalibor-Halsband (Fa. Intervet), Kiltix-Halsband (Fa. Bayer),

Ex-Spot-Tropfen, Frontline

4) Ehrlichiose des Hundes

Erreger: Ehrlichia (in Zellen lebende Bakterienart, Rickettsien)

-> E. canis (i.d.R. schwere Symptome) ; E. equi (-> leichtere Symptome)

Übertragung über Zeckenbiß (Rhinencephalus sanguineus = Braune Hundezecke)

Vorkommen: Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Griechenland, Türkei, USA,

(Deutschland)

-> besonders in warmen Regionen (nach Urlaub im Süden u. Einschleppung einer

Zecke: Vermehrung in Wohnung möglich)

Symptomatik: perakut tödlicher Verlauf möglich, meist chronischer Verlauf:

Fieberschübe (alle 30-60 Tage), Appetitlosigkeit, Blutarmut (Anämie),

Blutungsneigung (Blut-Gerinnung gestört) -> Blutungen im Auge, Nase und

Haut; auch Infektion ohne Ausbruch von Symptomen möglich

Nachweis: Blut-US (Antikörpernachweis) frühestens 14 Tage nach erfolgter

Infektion / Ausstrich

Therapie: Antibiose (Doxycyclin, Tetrazykline)

Prophylaxe: Zeckenschutz:

-> Scalibor-Halsband (Fa. Intervet), Kiltix-Halsband (Fa. Bayer),

Ex-Spot-Tropfen, Frontline

5) Hämobartonellose der Katze und des Hundes

Erreger: H. felis = Mycoplasma haemofelis (häufig), H. canis (selten),

bakerienähnlicher Erreger

Übertragung über Zeckenbiß / Bißverletzungen (?)

Vorkommen weltweit, auch selten in Deutschland

Symptomatik: oft chronischer Verlauf, Beginn in Streßsituation, Blutarmut

(Anämie), Appetitlosigkeit

Nachweis: Blutausstrich (Färbung nach Giemsa), Erreger parasitiert in den roten

Blutkörperchen

Therapie: Antibiotika (3 x täglich per Injektion über 3 Wochen), evtl.

Bluttransfusion nötig

Prophylaxe: Zeckenschutz

-> Scalibor-Halsband (Fa. Intervet), Kiltix-Halsband (Fa. Bayer),

Ex-Spot-Tropfen, Frontline

-

Ektoparasiten (Flöhe, Zecken....)

Floh- / Zeckenbekämpfung

Nicht vergessen ! :

- Schützen Sie Ihr Tier gegen Zecken und Flöhe, denn bei den steigende

Temperaturen steigt auch die Aktivität dieser "Quälgeister" rapide an !

Es gibt mehrere Möglichkeiten des Parasitenschutzes:

a) Spot-On-Präparate (zum Aufträufeln auf die Haut, meist im Nackenbereich)

Wirkungsdauer: in der Regel 4 Wochen

Vorteile: zum Teil repellierende Wirkung (Parasiten werden ""abgeschreckt"",

setzen sich also gar nicht erst auf dem Tier fest. Damit gut einsetzbar auch bei

Allergien gegen Flöhe (bzw. den Flohspeichel). Zecken werden am Saugen

gehindert bzw. sterben schon ab, bevor sie Krankheiten auf den Hund / die Katze

übertragen können

Nachteile: Mehr oder weniger ausgeprägter Wirkungsverlust durch Baden /

Schwimmen, Kontamination der Umwelt, Vergiftungsgefahr durch Kontakt mit dem

Wirkstoff durch andere Tiere. Vorsicht bei engem Kontakt mit Kindern. Eventuell

geringgradige Hautirritationen an der Auftropfstelle.

b) Halsbänder

Wirkungsdauer: bis zu 6 Monaten

Vorteile: ähnlich den Spot-On-Präparaten, teilweise zusätzliche Wirkung auf

Sandfliegen (wichtig bei Urlauben in Südeuropa)

Nachteile: ähnlich den Spot-On-Präparaten, Gefahr des Verlusts durch Abstreifen

des Halsbandes

c) Tabletten

Wirkungsdauer 1 bis 3 Monate (je nach Präparat)

Wirkung auf Flöhe und Zecken (je nach Präparat)

Vorteile: Keine Belastung der Umwelt, kein Wirkungsverlust durch Schwimmen /

Baden

Nachteile: Wirkung kann erst auftreten, nachdem die Parasiten Blut gesaugt

haben. Deshalb nur bedingt geeignet für die Behandlung von

Flohspeichelallergien. Zecken sterben teilweise erst bis zu 12 Stunden nach

Blutsaugen ab, können bis dahin eventuell noch Krankheiten auf das Wirtstier

übertragen.Rufen unter Umständen geringgradige Magen-Darm-Symptome bei

Hund/Katze hervor.

d) Injektionen (Katzen)

Wirkungsdauer: 6 Monate

Vorteile: Wie Tabletten, keine unter Umständen schwierige Eingabe ins Maul nötig

Nachteile: Wirken nicht gegen erwachsene Flöhe, sondern unterbrechen nur den

Entwicklungskreislauf der Flöhe, indem die Larvenhäutung verhindert wird. Eignen

sich daher vor allem zur unterstützenden Behandlung bei einem schon länger

andauerndem Flohproblem als Alternative / zusätzlichen Maßnahme zur Bekämpfung

des Flohnachwuchses in der Wohnung.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grundsätzlich muß man sich immer wieder vor Augen halten, daß die Parasiten, die

man auf dem Tier findet, häufig nur die berühmte Spitze des Eisberges

darstellen. Bis zu 99 Prozent der Flohpopulation befindet sich in Form von

Eiern, Larven und Puppen in der Umgebung des Tieres, also meist in der Wohnung.

Da die Entwicklung vom Flohei bis zum erwachsenen Floh von 3 Wochen bis zu einem

halben Jahr dauern kann, kann es bei einer zu kurzen Behandlungsdauer des

Haustieres bzw. einer ungenügenden Umgebungsbehandlung zu einem dauernden

Neubefall mit Flöhen kommen.

-

Endoparasiten (z.B. Würmer)

Innere Parasiten (Würmer, Einzeller)

Die empfohlene Häufigkeit von Wurmbehandlungen ist von vielen Faktoren abhängig:

- Alter des Tieres (ältere Tiere haben i.d.R. ein trainierteres Immunsystem und sind aufgrund ihrer meist geringeren körperlichen Aktivität weniger infektionsgefährdet als Jungtiere)

- Ernährung (Rohfutter, Fleisch, Beutetiere etc.)

- Befall mit äußeren Parasiten (z.B. mögliche Übertragung von Bandwürmern durch Verschlucken von Flohlarven)

- jagdliche Nutzung

- Sicherheitsbedürfnis des Besitzers (z.B. enges Zusammenleben des Haustieres mit Kindern oder immungeschwächten Personen).

Unter folgendem Link finden Sie die aktuellen Empfehlungen zur Parasitenbekämpfung von Hund und Katze des ESCCAP (European Scientific Council Companion Animal Parasites), einer unabhängigen Kommision von Veterinär-Parasitologen. Dabei ist jedoch anzumerken, daß diese Empfehlungen nicht unumstritten sind und ein sehr strenges Entwurmungsschema beinhalten.

http://www.esccap.de/start/

Grundsätzlich können Routine-Entwurmungen auch durch an das Ergebnis entsprechend häufiger Kotuntersuchungen (Sammelkotprobe von 3 aufeinanderfolgenden Tagen) gebundene Wurmbehandlungen ersetzt werden.

Wir empfehlen eine Parasitenbehandlung 1-2 Wochen vor der Impfung, damit das Tier einen optimalen Impfschutz aufbauen kann.

-

Impfungen

Impfempfehlung Hund:

Grundimmunisierung (alle Impfungen in den ersten beiden Lebensjahren)

Im Alter von

8 Lebenswochen: HCC, Leptospirose, Parvovirose, Staupe

12 Lebenswochen: HCC, Leptospirose, Parvovirose, Staupe, Tollwut

16 Lebenswochen: HCC, Parvovirose, Staupe, Tollwut

15 Lebensmoaten: HCC, Leptospirose, Parvovirose, Staupe, Tollwut

Wiederholungsimpfungen

Leptospirose: jährlich

HCC, Parvovirose, Staupe: ab dem 2. Lebensjahr in dreijährigen Rhythmus

Tollwut: entsprechend des Herstellers jedes Jahr oder alle 3 Jahre

Impfempfehlung Katze:

Grundimmunisierung (alle Impfungen in den ersten beiden Lebensjahren)

Im Alter von

8 Lebenswochen: RCP

12 Lebenswochen: RCP, Tollwut bei Freigängern

16 Lebenswochen: RCP, Tollwut bei Freigängern

15 Lebensmonaten: RCP, Tollwut bei Freigängern

Wiederholungsimpfungen

Rhinotracheitisvirus ( Felines Herpesvirus) und Felines Calicivirus (RC):

jährlich

Feline Panleukopenie (P): alle 3 Jahre

Tollwut: entsprechend des Herstellers jedes Jahr oder alle 3 Jahre

Impfempfehlung Frettchen:

Grundimmunisierung

Im Alter von

8 Lebenswochen: Staupe

12 Lebenswochen: Staupe, Tollwut

16 Lebenswochen: Tollwut

Wiederholungsimpfungen

Staupe: jährlich

Tollwut: jährlich bei Freigängern

Impfempfehlung Kaninchen:

Grundimmunisierung

Im Alter von

4 bis 6 Lebenswochen: Myxomatose, RHD

4 Wochen später: Myxomatose, RHD

Wiederholungsimpfungen

Myxomatose: alle 6 Monate ( in Endemiegebieten u. U. Alle 4 Monate)

RHD: jährlich (Häsinnen in intensiver Zuchtnutzung sollten in kürzerern

Intervallen- alle 6 Monate- geimpft werden)

-

Sachkundenachweis

Sie können sich für die Prüfung zur Erteilung des Sachkundenachweises / des

Hundeführerscheins (für Halter großer Hunde von über 20 kg Körpergewicht bzw.

über 40 cm Schulterhöhe) jederzeit telefonisch bei uns anmelden.

Informationen über den Sachkundenachweis einschließlich der Prüfungsbögen sowie

der Lösungsschablone finden Sie unter folgendem Link:

http://www.tieraerztekammer-nordrhein.de/allgemeine-informationen-kammer-und-versorgungswerk/sachkundebescheinigungen-lhundg/96-sachkundebescheinigung

Ablauf:

Nachdem Sie 4 Fragebögen à 5 Fragen ausgehändigt bekommen, haben Sie ausreichend

Zeit und Ruhe, diese selbstständig durchs Ankreuzen auszufüllen (Achtung! Wie

beim Führerschein sind zum Teil mehrere Antworten richtig!). Anschließend werden

Ihre Bögen mithilfe der Lösungsschablone von uns kontrolliert.

In einem anschließenden persönlichen Gespräch gehen wir auf eventuelle Fehler

des Tests ein, sprechen über das Verhalten des Hundes im Alltag, wie Sie am

besten bei Problemsituationen auf Ihren Vierbeiner eingehen können sowie über

Ihre eventuellen Fragen zur Erziehung.

Bei Interesse möchten wir Sie um eine rechtzeitige Anmeldung bitten, die Kosten

betragen inkl. Ausstellen der Bescheinigung einheitlich 35,70 Euro (gemäß

Absprache mit dem LANUV sowie mit dem MUNLV).

-

Kastration / Sterilisation

Was ist eine Kastration und wodurch unterscheidet sie sich von der Sterilisation?

Unter einer Kastration versteht man eine chirurgische Entfernung der Gonaden (Keimdrüsen). Damit sind sowohl männliche (Hoden und Nebenhoden) als auch die weiblichen ( Eierstock und ein Teil des Uterus) Geschlechtsorgane. Das bedeutet, dass man sowohl männliche als auch weibliche Tiere kastrieren kann! Sterilisieren wird häuft fälschlicherweise mit dem Kastrieren weiblicher Tiere verbunden. Darunter versteht man jedoch nur ein Abbinden oder Durchtrennen des Samenleiters beim Männchen und des Eileiters beim Weibchen. Sterilisierte Tiere sind also nicht mehr zeugungsfähig, störende Begleiterscheinungen für den Tierhalter wie die Läufigkeit und lästiger Sexualtrieb werden damit aber nicht behoben. In Deutschland wird aus diesem Grund fast ausschließlich kastriert.

Warum sollte ich kastrieren?

Kastrieren sollte man sein Tier dann, wenn man nicht züchten möchte und sein Tier unter den Folgen der Geschlechtsreife leidet.

Beim Rüden sprechen folgende Gründe für eine Kastration:

veränderter Hoden/ Hodentumor

Kryptorchide

Hypersexualität

Vermeidung einer benignen Prostathyperplasie

Bei der Hündin:

wiederholtes Leiden unter der Scheinträchtigkeit

zur Reduktion der Entstehung von Mammatumoren, Ovarzysten, einer Pyometra und Endometritis

Bei der weiblichen Katze:

Leiden unter der Rolligkeit

Prävention von Ovarzysten, Pyometra, Mammatumoren und Endometritis

Bei dem Kater:

Markieren im Haushalt

hormongesteuertes Streunern, Revierkämpfe und damit Verletzungen

Prävention, an den Infektionskrankheiten FIV und FeLV zu erkranken

Das Risiko für eine unkastrierte Hündin, an einem Mammatumor (Gesäugetumor) zu erkranken, liegt bei ungefähr 25 %. Bei einer Kastration vor der zweiten Läufigkeit kann dieses Risiko auf ca. 8 % gesenkt werden. Ab dem vierten Lebensjahr steigt die Wahrscheinlichkeit einer Entstehung von Mammatumoren wieder. Daher ist eine frühzeitige Kastration zur Prophylaxe der Gesäugetumore entscheidend!

Rüden mit einem kryptorchiden Hoden (d.h. der Hoden ist nicht abgestiegen und befindet sich noch im Leistenkanal oder der Bauchhöhle) oder einem Hodentumor sollten ebenfalls kastriert werden, da die Umgebungstemperatur im Bauchinneren zu hoch für den Hoden ist und er damit leicht zu einem Hodentumor entarten kann.

Bei kastrierten Rüden bleibt die Prostata klein und wird nicht wie beim unkastrierten Rüden im Alter größer. Diese benigne Prostatahyperplasie (gutartige Prostatavergrößerung) verursacht beim Hund Kotabsatzprobleme, da sie auf das Rektum drückt. Für die Wahrscheinlichkeit einer Entstehung von Prostattumoren ist es unerheblich, ob ein Rüde kastriert wurde oder nicht.

Gibt es Alternativen zur chirurgischen Kastration?

Wenn Sie sich unsicher sind, ob sich Ihr Tier nach einer Kastration wirklich im Verhalten positiv ändert, ist eine chemische Kastration ratsam. Beim männlichen Tier erfolgt sie mittelst eines Implantats (ein weniger Millimetergroßer Chip), der unter die Haut des Tieres appliziert wird - wie bei einer Spritze. Nach ca. 4 - 6 Wochen wirkt das Hormonimplantat und das Tier ist für ca. 6 Monate zeugungsunfähig. Die Hoden werden merklich kleiner.

Bei weiblichen Tieren wird eine Hormonspritze nur dann empfohlen, wenn sie zur kurzzeitigen Läufig- bzw. Rolligkeitsunterdrückung gedacht ist, denn sie hat erhebliche Nebenwirkungen wie z. B. die Entstehung eine Gebärmuttervereiterung (Pyometra) oder -entzündung. Wichtig ist auch den richtigen Zeitpunkt der Gabe nicht zu verpassen. Beispiele für eine kurzweilige Läufigkeits- oder Rolligkeitsunterdrückung sind z. B. für Tierhalter von Interesse, die ihre Hündin ausstellen wollen und eine Läufigkeit zu dem Zeitpunkt verhindern möchten. Ein anderer Grund wäre eine längere Reise oder bei Sporthunden ein Rennen, bei der eine Läufigkeit stört.

Welche Nachteile entstehen bei einer Kastration?

Viele Tierhalter schrecken vor einer Kastration zurück, weil ihr Tier dafür in Narkose gelegt werden muss. Kastrationen gehören zu den Routineeingriffen, daher ist das Risiko eines Zwischenfalls sehr gering. Vor jeder Operation wird ihr Tier auf eine Narkosefähigkeit hin untersucht. Bei der Narkoseeinleitung können Sie auf Wunsch dabei bleiben. Die Narkose wird während der Operation ständig kontrolliert und ihr Tier wird bei uns auf der Station unter Beobachtung wieder wach, bevor es nach Hause darf. Nach einer Kastration müssen Sie beachten, dass sich der Stoffwechsel ihres Tieres verändern kann. Das heißt, dass es unter Umständen schneller dick wird. Das ist aber nicht zwangsläufig immer der Fall! Eine Gewichtsreduktion mit energieärmeren Futter ist in diesen Fällen hilfreich. Bei manchen langhaarigen Tieren lässt sich ein Fellveränderung beobachten. Langes Fell wird weich und flaumig und ähnelt einem Welpenfell. Weniger als 5 % der kastrierten Hündinnen leiden später an Inkontinenz. Damit ist ein unkontrolliertes Harnträufeln gemeint, das ein halbes Jahr bis viele Jahre nach der Kastration entstehen kann. Mit gezielter Behandlung lässt sich die Inkontinenz leicht in den Griff kriegen.

Wann sollte ich mein Tier kastrieren lassen?

Wir empfehlen eine Kastration nach dem Erlangen der Geschlechtsreife, also bei der Hündin nach der ersten Läufigkeit und bei der Katze nach der ersten Rolligkeit. Bei Katern wird die Geschlechtsreife durch das Markieren in der Wohnung bemerkt und beim Rüden an dem gesteigerten Interessen an läufigen Hündinnen. Sie tritt unterschiedlich vom Geschlecht und Rasse mit ca. 5- 12 Monaten ein. Weibliche Tiere sind in ihrer Entwicklung schneller als Männchen. Grund dafür, dass Tier erst nach dem Durchlaufen der Geschlechtsreife zu kastrieren ist ein abgeschlossenes Wachstum. Zu früh kastrierte Tiere zeigen meist ein sehr „kindliches Verhalten“. In Einzelfällen, z.B. bei sehr ängstlichen Hündinnen, ist eine Kastration vor der Läufigkeit ratsam, da sie durch das gesteigerte Interesse der Rüden während der Läufigkeit nur noch verunsicherter sind. Hündinnen und weibliche Katzen sollten immer im Anöstrus, also in der Zykluspause kastriert werden, da dann das Ovar und der Uterus weniger stark durchblutet sind und mit weniger Komplikationen gerechnet werden kann. Der Anöstrus ist bei der Hündin ca.10 Wochen nach der Läufigkeit, bei der weiblichen Katze ca. eine Woche nach der Rolligkeit. Bei Rüden und Katern ist der Zeitpunkt egal.

Was muss ich nach einer Kastration beachten?

Sie sollten auf einen zuverlässigen Leck- und Kratzschutz nach der Kastration achten. Bei Katern ist das nicht nötig und bei weiblichen Katzen in der Regel auch nicht nötig. Hündinnen und Rüden sollten Sie ein T- shirt oder Halskragen überziehen. Nach zwei Tagen wird nochmal eine Wundkontrolle vorgenommen und nach 10 Tagen können in der Regel die Fäden gezogen werden. Bei einer Kastration eines Katers werden keine Fäden gezogen.

-

NOTFÄLLE

Im Falle eines dringenden Notfalles können Sie sich an folgende Tierklinken

wenden:

Tierklinik Dr.Apelt

Tel. (0201) 342604

45326 Essen, Stankeitstraße 11

apelt@tieraerztliche-klinik.de

www.tieraerztliche-klinik.de

Tierklinik Duisburg-Kaiserberg

Tel. (0203) 33 30 36 oder 33 56 56

47058 Duisburg, Wintgensstraße 81-83

kontakt@tierklinik-kaiserberg.de

www.tierklinik-kaiserberg.de

Kleintierzentrum Asterlagen

Tel. (02065) 9038-0

47228 Duisburg, Dr.-Detlef-Karsten-Rohwedder-Str. 11

info@tierklinik-asterlagen.de

www.tierklinik-asterlagen.de

An den Wochenenden (Samstag / Sonntag) sowie an Feiertagen wird jeweils in den Zeiten von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr ein Notdienst der Essener Praxen angeboten.

Sie erreichen den tierärztlichen Notdienst über die

ZENTRALE NOTRUFNUMMER: (01806) 451300.

(

(20 Cent/Anruf aus allen deutschen Netzen)

Für Notfälle außerhalb dieser Zeiten siehe Infos -> Notfälle

Neuigkeiten

-

Gebührenordnung für Tierärzte (GOT)

Information der Bundestierärztekammer zur Anpassung der Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte (GOT)

Die Gebühren für tierärztliche Leistungen werden zum 22. November 2022 durch eine „Änderung der

Tierärztegebührenordnung“, einer Verordnung des Bundes, erstmalig seit 1999 umfassend geändert, um zu gewährleisten, dass sich neuere medizinische Verfahren in der GOT finden.

Die Anpassung der Gebührenordnung war überfällig. 2020 wurde vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine Studie in Auftrag gegeben, die wissenschaftlich fundiert die einzelnen tierärztlichen Leistungen bewerten sollte, um zu gewährleisten, dass die GOT kostendeckend ist. Die neuen Gebühren basieren auf den Ergebnissen dieser Studie. Sollte Ihnen der Preis als nicht angemessen vorkommen, bitte ich Sie zu bedenken, dass die Höhe der aktuellen Anpassung noch nicht einmal dem Inflationsausgleich entspricht und

dementsprechend äußerst maßvoll ist. Überdies sind die Praxiskosten, die bis zu 75 Prozent des

Umsatzes betragen, in weit höherem Maße gestiegen als die Inflationsrate, auch die Entwicklungen im Jahre 2022, die in allen Bereichen des täglichen Lebens zu signifikanten Preissteigerungen geführt haben, sind in diesen Preisen noch nicht einmal berücksichtigt. Denken wir u. a. an gestiegene Kosten für medizinische Geräte, Personal, Versicherungen, Entsorgung und Energie. Die Rolle des/der Tierarztes/Tierärztin als Berater:in zu vorbeugenden Maßnahmen in Nutztierbeständen ist immer

anspruchsvoller geworden und muss entsprechend honoriert werden.

§ 5 der GOT (neu) schreibt vor, dass eine Unterschreitung der einfachen Gebührensätze grundsätzlich nicht zulässig ist. Unsere Praxis ist daher gehalten, ihre Preise entsprechend anzupassen. Wir bitten

um Ihr Verständnis!

Wozu gibt es überhaupt eine Gebührenordnung?

Die gesetzliche Gebührenordnung sorgt für Transparenz und schützt den/die Tierhalter:in vor

Übervorteilung. Ein Wettbewerb zwischen den Tierärzt:innen soll vorwiegend über die Leistung und weniger über den Preis stattfinden.

Eine angemessene gesetzliche Vergütung stellt sicher, dass Tierärzt:innen dem Qualitätsanspruch der Tierhalter:innen z. B. durch Fortbildung und

Investitionen nachkommen können. Dies sichert die angemessene Bezahlung der Mitarbeiter:innen und damit auch die erforderliche Sorgfalt in der

tierärztlichen Praxis. Ein hohes Qualitätsniveau der tierärztlichen Leistung dient dem Tierschutz.

In landwirtschaftlichen Betrieben dient es außerdem dem Verbraucherschutz durch gesunde und rückstandsfreie Tiere.

➢ Weitere Infos finden Sie unter

https://www.bundestieraerztekammer.de/tierhalter/got/

-

Kastrationspflicht Katzen

Die neue Katzenschutzverordnung für Katzen mit Freigang, die seit dem 15.4.2016

in Kraft getreten ist, beinhaltet sowohl eine Kastrations-, Kennzeichnungs- und

Registrierungspflicht für alle freilaufenden Katzen in Essen. Somit müssen auch

bereits vor dem 15.4.2016 kastrierte Kater und Katzen mit Freilauf noch

nachträglich gekennzeichnet und bei TASSO oder dem Deutschen Haustierregister

registriert werden, wenn dieses nicht bereits bei der Kastration geschehen ist.

-

Mikrochip / Registrierung von Haustieren

Pressemitteilung der Bundestierärztekammer Dezember 2020

Mikrochip ohne Registrierung nutzlos!

Vom Suchen und Finden der geliebten Vierbeiner

(BTK/Berlin) – Die Bundestierärztekammer (BTK) möchte Tierhalter darauf aufmerksam machen, dass die Mikrochips ihrer Tiere auch registriert werden müssen. Ansonsten können aufgefundene Tiere ihren Haltern nicht so leicht zugeordnet werden und die Kennzeichnung mit dem Transponder ist für eine Suche nach dem Besitzer nutzlos.

Leider kommt es immer wieder vor, dass Hunde oder auch Katzen verschwinden und ihre Halter dann in großer Sorge mit der Suche beginnen. Oftmals merken die Tierbesitzer erst dann, dass ihr geliebter Vierbeiner zwar mit einem Mikrochip gekennzeichnet ist, aber die Registrierung bei z. B. TASSO oder FINDEFIX vergessen wurde. „Bei dem Routineeingriff zur Kennzeichnung eines Heimtieres wird ein Transponder mit einem Mikrochip und einer Identifikationsnummer mit einer speziellen Injektionsnadel unter die Haut gesetzt und kann dann mit einem entsprechenden Gerät ausgelesen werden“, erklärt Dr. Uwe Tiedemann, Präsident der BTK und Kleintierpraktiker. Der Tierarzt trägt die Nummer in den Heimtierausweis ein und speichert die Daten in seiner Patientenkartei. Anschließend sollte diese Identifikationsnummer aber auch unbedingt bei einem der Haustierregister registriert werden.

Beim Auffinden eines Tieres kann die Mikrochipnummer dann in Veterinärämtern, Tierheimen und natürlich Tierarztpraxen ausgelesen und das Tier eindeutig seinem Halter zugeordnet werden. Und beim Verschwinden des eigenen Haustieres kann man bei der Registrierungsstelle anrufen, die Identifikationsnummer nennen und fragen, ob sich schon ein Finder gemeldet hat. Dieses System funktioniert zuverlässig und hat viele Tiere und ihre Besitzer wieder zusammengebracht.

Registrierung der Mikrochips z. B. bei:

• TASSO – Haustierzentralregister: www.tasso.net/

• FINDEFIX – Haustierregister beim Deutschen Tierschutzbund: www.registrier-dein-tier.de/

KONTAKT

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Melden Sie sich telefonisch unter (0201) 626232 bei uns oder senden Sie uns eine Nachricht über das Kontaktformular. Wir melden uns so bald wie möglich bei Ihnen.

Wir setzen uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung.

Bitte versuchen Sie es später noch einmal.